10月17日下午,绵阳师范学院音乐与表演艺术学院的小音乐厅内座无虚席,一场以《岷江上游多声部民歌的相关文化事项》为主题的精彩讲座在此举行。本次讲座特邀学院退休教授伍渝教授主讲,学院全体教师、部分学生和伍渝教授的学生聆听讲座。

讲座由王小明院长主持。在黄霞书记热情洋溢的致辞之后,伍渝教授结合自己最新的学术成果《岷江上游多声部民歌》从著书的目的、岷江上游多声部民歌、主体社会属性思考、反思与展望四个部分进行学术分享,回顾与黑水、松潘、茂县等地多声部民歌四十年的不解之缘,他通过生动的讲解和珍贵的照片、录音等学术史料,让听众感受到了岷江上游多声部民歌独特魅力和艺术价值。

讲座结束后,现场响起了热烈的掌声。副院长王宬葓对伍渝教授的讲座进行简要总结,指出这是一场情感真、史料真、观点真的学术讲座,并号召大家学习伍渝教授志在千里、矢志不渝、勇于探索的学术精神,在传承与发展四川优秀传统文化的道路上勇毅探索。

文:王宬葓,审核:黄霞 王小明

附专家及《岷江上游多声部民歌》介绍:

伍 渝

1941年生于重庆。1965年毕业于四川音乐学院作曲系。1963年起长期从事民族民间音乐采集研究,60年来足迹遍及巴蜀各地。

1984-1986年在《中国民间歌曲集成四川卷》任编辑期间,于阿坝州首次发现并多次考察了黑水、松潘多声部民歌,长期的田野工作积累了大量第一手资料,由此与该歌种结下逾40年的不解之缘。

1986-2001年任教于绵阳师专音乐系。

2024年出版专著《岷江上游多声部民歌》;音乐作品主要有歌曲《三月雨》《祖国最知我的心》《飞翔吧!科技城》等,管弦乐《金沙童话》《龙凤呈祥》等。

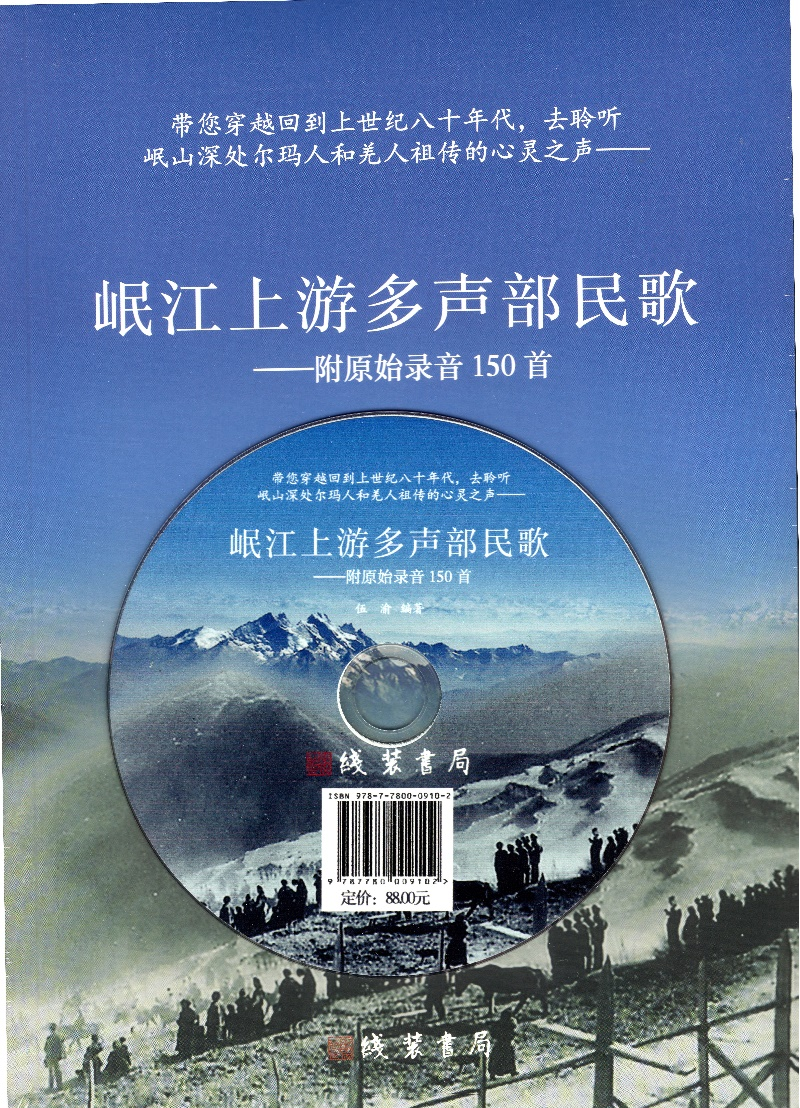

《岷江上游多声部民歌》于2024年出版,是一部集知识性、学术性、文献性和资料性于一体的著述,从民族音乐学(音乐人类学)视域对其文化生态、音乐形态、歌者心态等“三态”进行了全面阐释;不仅展示了该歌种古风犹存的独特艺术风貌,还深入探讨了“民族走廊”的历史文化背景和歌种起源、传承模式、歌唱禁忌、民间分类以及音乐行为、音乐观念等课题。

尤其值得珍视的,是采录自40年前、被誉为“活化石”的原始录音150首,其两种风格的民歌均进入了国家级“非遗”名录。文化生态环境巨变使濒临失传的该歌种成为不可复得的珍贵资源,具有极高的听赏、收藏与研究价值。